Вот и снова Победный май! Вокруг – многоцветье сиреней. Мой отец-авиатор говорил, что в 45-м она тоже цвела буйно, очень много её было. Думаю, что сверху хорошо это видели и лётчики 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, участвовавшие в Берлинской наступательной операции.

Уже 37 лет нет рядом с нами папы, как нет многие годы и моих дорогих коллег по редакции газеты «Знамя коммуны», фронтовых корреспондентов. Бывая у папы на старом городском погосте, стараюсь посетить и могилы моих старших товарищей. А в мае, в преддверии юбилея Победы, есть замечательный повод вспомнить о них и на страницах газеты.

Два самых знаменитых «знамёнковца» всех времён, два Почётных гражданина Новочеркасска – Анатолий Вениаминович Калинин и Геннадий Александрович Семенихин. Мне не довелось с ними работать, а вот общаться – да! И ощутить магнетизм этих ярких личностей.

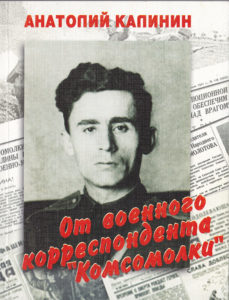

Из материалов фронтовых корреспондентов миллионы советских людей узнавали о событиях на фронте. В 1937 году бывший «знамёнковец» Анатолий Вениаминович Калинин (1916-2008) стал спецкором «Комсомольской правды».

Попал на фронт не сразу, в ноябре 1941-го, поскольку к строевой из-за врождённого порока сердца годен не был. Однако взял осадой главреда газеты, высиживая 4 месяца под его кабинетом своё военкорство. В прямом смысле, конечно, не сидел, помогал строить оборонительные сооружения, дежурил на крышах домов, боролся в фугасными бомбами. И был в итоге отправлен в 56-й армию Южного фронта, где и встретил свою будущую супругу Александру Юлиановну, которая служила в её газете «За Родину».

Анатолий Вениаминович мотался по всем фронтам, его репортажи отличались оперативностью и точностью. Он успевал не только освещать важные события на фронте, но и начал писать роман о казаках «На юге». С 1942-го года Калинин уже шёл дорогами войны с 5-м Донским казачьим Гвардейским кавалерийским корпусом до венгерских Карпат. Его публицистика тех лет вышла отдельной книгой «От военного корреспондента «Комсомолки». Она продемонстрировала рождение нового писательского и поэтического таланта.

После войны Анатолий Вениаминович поселился в хуторе Пухляковском. Но связь с родной «Знамёнкой», где начался его путь журналистику и писательство, где по-прежнему работали те, с кем он в 30-е годы создавал газету, не прекращалась до его ухода в 2008 году. И эта дружба продолжается, представители культурного сообщества бывают на усадьбе писателя у дочери Натальи Анатольевны.

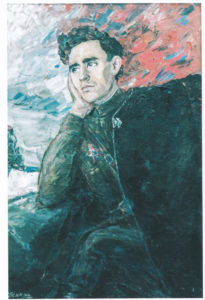

Геннадий Александрович Семенихин (1919-1984) хотя и учился в сельхозтехникуме, но писал с юности и был нештатным корреспондентом «Знамени коммуны». После окончания учебного заведения уехал по направлению, стал сотрудничать с донскими и ставропольскими изданиями. Но, как и многие мальчишки, мечтал о небе, поэтому ещё до войны окончил школу младших авиаспециалистов. Во время Великой Отечественной был спецкором газет авиабригад и армий. Но воевал не только пером, но и оружием. Как воздушный стрелок совершил немало боевых вылетов, сбивал фашистские самолёты, был ранен, вернулся в строй. Освобождал Варшаву, Прагу, Берлин. В копилке ветерана – три ордена «Красной звезды»!

Геннадий Александрович стал писателем, автором пьес, повестей, романов, в том числе исторического «Новочеркасск». Собирал материалы для рукописи в родном городе, его отлично знали в редакции газеты. Семенихин дружил с её редактором Владимиром Николаевичем Михеевым, тоже в прошлом авиатором.

С лёгкой руки Михеева и началась публикация романа на страницах «Знамени коммуны» в 80-е годы ХХ века. Выпуски ежедневной газеты ждали у редакции, где располагался стенд со свежим номером. Читающих новочеркасцев можно было увидеть на лавочках в скверах и проспектах.

Владимир Николаевич Михеев (1926-2009) не воевал с оружием в руках. Когда война началась, ему было 15 лет и попасть на фронт, как его старшему брату Геннадию – комбату сорокопяток, погибшему под Ригой в 1944-м, не удалось. Но юноша мечтал о небе и горел желанием внести свою лепту в общую Победу! Семья тогда жила на Урале, он стал трудиться на заводе, который изготовлял авиабомбы для воюющей армии. После окончания войны его отправили учиться в авиатехникум, он служил в армии до 1957 года. И всё это время писал для уральских газет. Затем связал свою жизнь с журналистикой Новочеркасска.

Михеев умел собирать вокруг себя сообщество интереснейших людей ─ журналистов и редакторов всех многотиражных газет, городского проводного радио, историков, краеведов, писателей, художников. При нём началась публикация историко-краеведческого очерка «Новочеркасск», авторами которого были бывшие фронтовики: заведующий партийным отделом Иван Герасимович Репников и директор музея истории донского казачества Пётр Иванович Молчанов.

Как бывший авиатор, Владимир Николаевич водил дружбу со многими лётчиками страны: легендарным Иваном Кожедубом ─ трижды Героем Советского Союза, новочеркасцем Константином Суховым ─ Героем Советского Союза. Они частенько бывали в «Знамени коммуны» и выступали на её страницах.

Своей среди лётной гвардии была Александра Васильевна Тараненко (1923-1995) ─ диктор городского проводного радио. Но «Знамя коммуны» была для нас всех общей профсоюзной, партийной и профессиональной организацией. Внешне такая маленькая и домашняя, она пользовалась всеобщей любовью и уважением. Очень трудно было представить её на войне. Наш редактор звал её ласково «Санькой-лётчицей», в годы войны она была связисткой в гвардейской авиадивизии будущего трижды Героя Советского Союза Покрышкина. Александра Васильевна награждена орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За взятие Праги».

На фронт она отправилась, побывав в штабе 216-й дивизии, который находился на Московской, 31. Как связистка, принимала донесения из полков о вылетах на боевые задания, о результатах боёв, из штаба армии – приказы, метеосводки, боевые расположения. Самое сложное, по словам Александры Васильевны, было принимать информацию о гибели ребят. Только полчаса назад они махали тебе из кабины, улетая на задние… Зато сколько было радости, когда наши сбивали фашистов!

Победу донская казачка, а родилась она в хуторе Еланском Вешенского района, встретила в Берлине. Затем окончила пединститут и 46 лет отдала новочеркасской журналистике.

Члена Союза журналистов СССР Игоря Викторовича Власова (1924-1984) звали в редакции ходячей энциклопедией. Мы работали в одном кабинете, и я в этом удостоверя́лась ежедневно! Кто-нибудь из редакционных заглядывал, что-то нужное спрашивая, Игорь Викторович отвечал без подготовки на любой вопрос, продолжая писать. Он вырос в семье профессора, ректора политехнического института, где жил культ книги. Такую домашнюю библиотеку я видела лишь дважды: у Андрея Андреевича Данцева и Игоря Викторовича Власова. Книги везде: на книжных полках до потолка, на столе, на табуретах, на застеленном газетами полу…

Игорь Викторович на страницах газеты вёл атеистическую и интернациональную (переводил с болгарского) страницы. На его лекции в Центральную библиотеку или в «Ракушкуе» Александровского сада приходило немыслимое количество слушателей.

После тяжелейшего ранения в 1942 году под Моздоком рядовой Власов был комиссован, но своё место в жизни нашёл. Писал много для центральных газет и журналов о подвигах земляков в Великую Отечественную, об истории казачества, об интернациональной дружбе, о знаменитых земляках. Патронировал поэта-инвалида Владимира Калмыкова, редактировал его прозу и стихи. Дружил с племянницами художника Грекова Татьяной и Еленой, помогал в подготовке книг о Митрофане Борисовиче. По его инициативе в детском парке был установлен памятник новочеркасцу Герою Советского Союза Георгию Сорокину. И без Игоря Викторовича не обходилось ни одно заседание городского литературного объединения. Он возглавлял творческое сообщество с 1956 года вплоть до своего ухода в 1984 году.

Для многих фронтовиков 50-60-е годы ХХ века стали временем профессионального взлёта. Одним из первых вступил в Союз журналистов СССР Иван Герасимович Репников (1920-2006). Путь в журналистику бывшего фронтового врача лежал через две войны ─ с Германией и с Японией. Он боролся за жизнь каждого раненого, брал на себя командование, отступал, выходил из окружения, наступал… От Белой Церкви до Монголии… Был и ранен, и контужен… Война для него закончилась только в конце 1946 года.

Репников мечтал писать, поэтому закончил Таганрогский педагогический институт. Публиковал стихи, рассказы, очерки в областных газетах и сборниках. С 1950-х – сотрудник «Знамени коммуны». Смыслом жизни Ивана Герасимовича стало краеведение. В1973 году вышел в Ростиздате историко-краеведческий очерк «Новочеркасск», написанный в соавторстве с бывшим тогда директором музея истории донского казачества Петром Ивановичем Молчановым. Первая послереволюционная попытка написать о казачьей столице имела грандиозный успех, книга выдержала ещё два переиздания в 1978 и 1985 годах.

Написать правду, без политических корректировок, о городе получилось только в 90-е годы в книге «Сказание о Новочеркасске». Колоссальный журналистский и краеведческий опыт Ивана Герасимовича был использован при подготовке материалов и составлении энциклопедии о Новочеркасске, который стал подарком городу к его 200-летию.

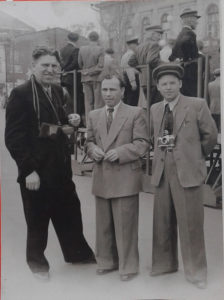

Посчастливилось мне знать и фотокора-фронтовика Ивана Васильевича Цицаркина (1913-1994). Он связал свою жизнь со «Знамёнкой» ещё в 1936 году. С фотоаппаратом прошагал фронтовыми дорогами от Северного Кавказа до Праги. В боевых условиях, находясь в штате армейских газет 9-й, 56-й и 18-й армий старшина Цицаркин делал снимки под пулями, на передовой. Иван Васильевич был универсалом: умудрялся снимать героические подвиги солдат и офицеров и сам же делал клише для фронтовых газет. Цинкография в полевых условиях была сродни подвигу!

В конце 1945 Цицаркин вернулся в город и родную газету, но снимки его публикует и «Молот», и «Комсомолец». Поскольку процесс подготовки клише из фотографий в областной газете был долгосрочным, то в 1960-е годы Иван Васильевич занимается созданием фото-цинкографии в вузовской многотиражке «Кадры индустрии», которая станет обслуживать весь город и близлежащие районы. И уже до конца своей жизни ветеран будет связан с НПИ и его газетой.

Жила дружная семья Цицаркиных на проспекте Ермака, в крошечном домике из трёх комнат, вместе с дочерьми и зятьями. Скромно – как и все в то время. Самая маленькая комната, которая была проходной, кладовой и спальней одновременно занимали супруги. Тут же Иван Васильевич проявлял свои снимки. Как сейчас вижу Марию Васильевну, которая помогая мужу, развешивала их на просушку у окна на веревке, закрепляя прищепками…

Но самая незавидная военная судьба из всех моих коллег досталась Марку Павловичу Куче (1922-2005). Его жизненным перипетиям не позавидуешь, но он никогда никого не винил и оставался солнечным человеком. Геройски служил в пехоте, был награждён медалью «За отвагу». Но в ожесточённых боях под Воронежем в 1942 году после тяжёлого ранения попал в плен, работал на рудниках Рура Северной Рейн Вестфалии. Мы узнавали о его военной судьбе из материалов, которые газета ежегодно публиковала в апреле к Дню освобождения узников концлагерей. Написал книгу об этом времени, но рукопись не дошла до издателя.

Последствиями войны стали проблемы со здоровьем. Но каждый день он приходил на работу раньше всех, встречал коллег солнечной улыбкой и такой же улыбкой, приправленной тонким юмором, завершал рабочий день. Учил нас, молодых, своим примером дисциплине, ответственности, умению работать с нештатными корреспондентами, письмами, приходящими в редакцию, уважению людей и их точек зрения.

Ушёл он тихо в 2005 году… Накануне 5-го мая, дня советской печати, тогдашний председатель первичной организации Новочеркасска Оксана Аксёнова повезла Марка Павловича на областное торжественное собрание в Ростов. Ветерану вручили памятные подарки и премию. Впечатлений было много. Уже дома больное сердечко не выдержало всех эмоций и остановилось…

Моих коллег – участников Великой Отечественной было значительно больше. Работали они не только в штатном режиме. Нештатными корреспондентами стали бывшие фронтовики, которые теперь учили детей, стояли у станков, лечили людей, пекли хлеб… Они писали о важных для нас всех вопросах. Это была плеяда победителей, отстоявших Родину в тяжёлые времена, а в мирное время созидавших для её процветания.

Фото из личного архива, архива редакции газеты «Знамя коммуны».

Главное фото: Коллектив газеты «Знамя коммуны» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с 40-летием Великой Победы. 1985