16 мая 1993 год. День второй. Открытие памятника атаману Платову

Уважаемые читатели, предваряю свои воспоминания словами: они – не только мои личные впечатления. Начав знакомство с материалом, вы поймёте, в нем много того, что почерпнуто из различных источников того времени и времени дореволюционного или получено в результате общения с участниками памятного исторического процесса, историками, краеведами.

А чтобы читателю проще было разобраться в некоторых моментах, поясню, что в 90-е годы ХХ века возглавляла «Пресс-центр» администрации Новочеркасска Елена Михайловна Надтока, я была её заместителем по телевизионной работе. О жизни, происходящей в городе, журналисты рассказывали на «5ТВ канале», в городских газетах и на проводном радио. Разнообразная информация сходилась к нам со всех уголков города. Зачастую, из первых уст.

«Пресс-центр» располагал тремя небольшими комнатами, что находились на дополнительном этаже (встроенном в годы советской власти) Атаманского дворца, который в течение семидесяти лет занимали партийные и административные органы города. Когда в 2001-м году губернатор Ростовской области Владимир Фёдорович Чуб передал директору Музея истории донского казачества Светлане Алексеевне Сединко символический ключ от Атаманского, началась реконструкция последнего. И все надстройки, перегородки, перестройки ликвидировали, стараясь вернуть памятнику архитектуры ХIХ века регионального значения первозданный вид.

Если сегодня стоять в Парадном зале лицом к камину, то по обе стороны от него расположены две двери. Вместо левой двери имелся проход к небольшой лестнице, ведущей на встроенный внутренний «третий этаж». Было это недалеко от приемной мэра города Николая Ивановича Присяжнюка (после реконструкции двери в приемную убрали). Побывав у мэра, его замов или в других подразделениях мэрии и горсовета, руководители предприятий и учреждений Новочеркасска спешили и к нам поделиться новостями. Всех встречали с радостью.

Но особо ожидаемыми были члены Рабочей группы по воссозданию памятника М.И. Платову. Это общенародное дело волновало всех!

Памятник – благодарность потомков

Сегодня представить Новочеркасск без памятника его основателю трудно. А молодому поколению, быть может, и невдомёк, что окружают гордый казачий символ и радостные события, и события горестные. Вот уже три десятилетия пронеслись со времени восстановления монумента, как вихрь, над всеми нами, а не только над нашим легендарным Матвеем Ивановичем Платовым, прозванным «вихорь-атаманом» Василием Андреевичем Жуковским в поэме «Певец во стане русских воинов»!

Экскурс в историю памятника необходим. Ведь по сути «Платовская эпопея» длилась несколько десятилетий. Маршал Михаил Ефимович Катуков поднимал вопрос о памятнике ещё 1964 году. На Дону к 80-м годам ХХ века сложилось чёткое мнение общественности о необходимости возвращения монумента знаменитому атаману и герою. Но оно не находило поддержки в верхах. По разным причинам. Не место в советских городах памятникам в честь приспешников царей. К тому же ещё не была так широко известна директива 1919 года Свердлова о расказачивании, предусматривающая его поголовное уничтожение.

Дело сдвинулось лишь после принятия 13 марта 1988 года распоряжения Совета Министров СССР «О сооружении памятника герою Отечественной войны 1812 года М.И. Платову в Новочеркасске». Правда, даже данный циркуляр не означал безоблачную деятельность созданной этим же днём 13 марта 1988 года при горисполкоме Рабочей группы. Впереди было целых пять лет (!) напряжённых и плодотворных дел. Сколько было поломано копий, сколько встреч и совещаний прошло, сколько мнений высказано, сколько поездок в первопрестольную и обратно из неё совершено до мая 1993 года!

Возглавлял Рабочую группу заместитель председателя горисполкома Николай Николаевич Чайковский. Возглавлял мудро, интересовался всеми точками зрения, доверял мнению профессионалов, не торопил, не давил своим положением. Его заместителем на общественных началах и фактическим организатором и исполнителем всего процесса был, пожалуй, самый уважаемый тогда представитель культуры казачьей столицы Владимир Иванович Кулишов (1942-2009г.г.). Педагог, директор ДХШ, художник, краевед, искусствовед, энциклопедист, общественный деятель. Но самое главное – человек авторитетный, имеющий чёткую гражданскую позицию, с мнением которого считалось не только руководство города!

Именно от Владимира Ивановича мы узнавали во всех мельчайших подробностях о происходящем на заседаниях Рабочей группы . И это позволяло нам быть в курсе событий, регулярно сообщать о ходе дел по воссозданию памятника. «Пресс-центровцы» готовили ежедневную новостную программу «События». Её новочеркасцы смотрели в эфире «5ТВ канала» и по нескольким кабельным ТВ города.

Приходил не только Владимир Иванович, но и другие члены Рабочей группы. Я благодарностью достаю из анналов истории имена активистов городского отделения Общества охраны памятников истории и культуры того времени, известных краеведов: Владимира Михайловича Александрова, Геннадия Евгеньевича Антона, Владимира Васильевича Величко, Льва Алексеевича Гурова, Ивана Яковлевича Кравченко, Вильяма Константиновича Куинджи, Владимира Викторовича Лагутова, Олега Николаевича Лобова, Андриана Дмитриевича Сёмченко, Александра Анатольевича Тумасова, Павла Николаевича Чернова, Станислава Дмитриевича Хлебникова, Валентину Петровну Егельскую и сменившую её чуть позднее на посту заведующей отделом культуры горисполкома Валентину Васильевну Шевченко.

Был ещё и общественный платовский комитет, в него входили известные историки, общественные деятели из Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Таганрога, члены Московского донского землячества и «Товарищества русских художников». Они помогали в решении многих задач, в том числе и поиска архитектора, и со временем влились в Рабочую группу.

Горячее было время!

В чём же заключалась главная трудность? На пути «платовцев» их всплывало несчётное количество. Первая трудность заключалось в том, что советская власть должна была восстановить то, что сама же и уничтожила. В 1923 году памятник «как не имеющий художественного значения» (!) сняли с пьедестала. После семи лет, проведенных под лестницей первого этажа Музея истории донского казачества, его отправили на переплавку. Впрочем, такая же участь постигла бурку атамана Бакланова, знамя и значок, ряд других артефактов из металлов на его памятнике.

Оказалось, что уничтожены были и многие документы. В частности, очень долго искали фотографии платовского памятника. Рабочей группе предстояло ВОССОЗДАТЬ его – сделать точную копию! Бои местного значения с областными чиновниками от культуры становились всё более масштабными. Министерство культуры РСФСР лоббировало интересны своих выдвиженцев – авторского коллектива москвичей и оказывало давление на ростовчан! Предлагали создать совершенно новый монумент – мастера для этого были уже наготове! Настаивали на конном варианте. Рекомендовали Платова в мантии Оксфордского университета. Советовали установить памятник в Краснокутской роще. Подсказывали поставить у Атаманского дворца – лицом к зданию …

«Платовцы» были едины во мнении, что необходимо восстанавливать исторический облик Новочеркасска, а не гнаться за оригинальными мыслями мастеров от скульптуры… Памятник должен быть воссоздан и стоять там, куда его поставили благодарные донцы в 1853 году! Они выстояли!

Как всё начиналось

Вернёмся теперь уже в далёкий для нас ХIХ век. Платов умер в 1818 году, и лишь четверть века спустя возникла идея создания памятника «вихорь-атаману». Инициативу младшего сына Матвея Ивановича Ивана Матвеевича поддержал тогда наказной войсковой атаман Максим Григорьевич Власов – последний атаман из казаков. Выражая желание всех донцов, он ходатайствовал об этом в Военном министерстве, которому непосредственно подчинялось Войско Донское. Несколько лет ушло на обращение Военного министерства к правительству, на получение высочайшего соизволения, на объявление и сбор добровольных пожертвований, на проведение Санкт-Петербургской Императорской Академией художеств конкурса среди архитекторов, коим предстояло разработать проект памятника…

Процесс оказался долгим. И когда, наконец, в 1848 году вопрос положительно решился, умер атаман Власов. На Дону зверствовала холера, и он заразился, посещая бараки с заболевшими жителями. Завершал памятные дела сменивший его Михаил Григорьевич Хомутов, бывший начальником штаба Войска Донского. Новому атаману – первому из не казаков и достались все лавры первооткрывателя. Впрочем, это не единственный случай в летописи казачьей истории. Да и Михаил Григорьевич оставил после себя светлую память за многие добрые дела.

Конкурс на изготовление проекта выиграл 33-летний академик Антон Андреевич Иванов, один из лучших скульпторов того времени. Большой, многообещающий талант! Своего Платова он представил действующим воином с обнажённой саблей и атаманским атрибутом – булавой, словно увлекающим за собой казачье войско на новые ратные подвиги. Антон Андреевич должен был вылепить из глины и отформовать статую высотой почти в три метра, а другой скульптор барон Пётр Карлович Клодт отлить её с чеканкой из собственной бронзы.

Неожиданно во время работы Иванов простудился, заболел и скоропостижно скончался. Тогда в 1849 году исполнить статую военачальника берётся проигравший конкурс академик Николай Андреевич Токарев, автор диаметрально противоположного предложения. Честь Академии дороже проигрыша! Совет Академии художеств рассмотрев вылепленную фигуру Платова, оценил её как достойную. К ноябрю 1851 года скульптура была отлита П.К. Клодтом на Литейном дворе Императорской Академии художеств.

На – Париж!

В Новочеркасске за выбор места и установку памятника отвечал войсковой архитектор И.О. Вальпреда (именно так он писал свою фамилию). С 1841 года, в бытность атамана Власова, улицы и проспекты города получили свои названия. Для бронзового Платова Иван Осипович определил место на пересечении улицы Московской и Платовского проспекта. В те времена это была большая, ещё не застроенная площадь. Масштабное соотношение памятника к окружающим зданиям Вальпреда рассчитал идеально, до мелочей продумал ориентацию в пространстве, поэтому фигура атамана выглядела очень гармонично. Булавой в левой руке Платов указывал в сторону юго-западной Триумфальной арки – ведь водил же Матвей Иванович казачьи полки на Запад до самого Парижа!

У историков и краеведов до сих нет единства во мнении, в честь какого события Триумфальные арки города или ворота Победы возведены. Одни считают, что в честь героического участия казаков в Отечественной войне 1812 года. Другие утверждают обратное, построены они к приезду императора-победителя на Дон осенью 1817 года. Ведь ещё в начале ХХ века их называли Александровыми воротами. Казачьи полки вернулись домой ещё в 1816 году. Но император как раз и собирался своим приездом в казачью столицу выразить благодарность донцам за их участие в победной войне, за проявленное мужество и беспримерную доблесть. На мой взгляд, эти события связаны между собой и не противоречат друг другу.

Императорский рескрипт передали Платову в конце мая 1817 года, когда тот был в Санкт-Петербурге. Вернувшись на Дон, он наказывает строить Триумфальные арки для встречи императора. Их возвели за три летних месяца. Правда, император не сдержал слова, не приехал на встречу в сентябре месяце, а прислал младшего брата Михаила Павловича. Триумфальные арки казачьей столицы стали первыми каменными арками Победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года. Бесспорно, встречали возвращающиеся в 1814 году из Заграничных походов полки на Нарвской заставе Санкт-Петербурга арками Победы. Но они были деревянными. И лишь в конце 1827 года были на их месте возведены каменные ворота.

9 мая 1853 года при огромном скоплении народа памятник прославленному атаману был открыт. Это торжество запечатлено на картине художника Карла Мазера, которая украшает одну из экспозиций Музея истории донского казачества. Лейб-гвардейцы в амуниции красного цвета, атаманцы — синего. Позднее в 1870 году, к 300-летию Войска Донского у памятника атаману за оградой, представляющей собой частокол из казачьих пик, были выставлены десять орудий. Мечтавший увековечить воинскую славу донцов Платов во время Отечественной войны неоднократно отсылал на Дон орудия, взятые у неприятеля в качестве военных трофеев. Эти доставил в Новочеркасск войсковой старшина Греков-22. Они до нужного времени находились в войсковом Арсенале на Троицкой площади.

Выбор архитектора

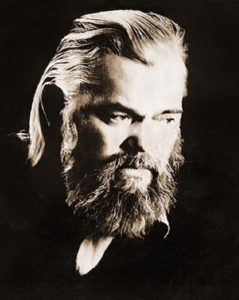

А теперь вернёмся в век ХХ. Ещё одной большой проблемой был поиск архитектора. Ростовские чиновники от культуры продолжали вмешиваться в текущий процесс, настаивая на своих кандидатах. Преодолев все преграды, Рабочая группа или, как её стали называть в народе, Платовский комитет, поручила работу по воссозданию памятника члену-корреспонденту Академии художеств, заслуженному художнику России, скульптору, преподавателю Суриковского института Тарасенко Александру Васильевичу (1947-2013). В своё время он закончил данное учебное заведение, из стен которого вышла практически вся художественная элита страны. Обладатель Серебряной медали и Почётного диплома Российской академии художеств, он был широко известен в профессиональной среде своими монументальными памятниками на Поклонной горе, знаменитому актёру Михаилу Щепкину, футболисту Эдуарду Стрельцову, скульптурным убранством воссозданного Храма Христа Спасителя в Москве…

«Главная сложность воссоздания, – просвещал нас Кулишов, – состояла в том, что надо было максимально приблизиться к утраченному оригиналу, заново повторить весь творческий процесс его создателей – Иванова, Токарева и Клодта». Ситуация осложнялась отсутствием чётких фото памятника ХIХ века. Те, что нашлись, были в невыгодном ракурсе, размытыми в открытом пространстве, словом – неважного качества. На фигуре атамана, отлитой в мастерской Клодта, были прописаны все детали одежды, включая награды!

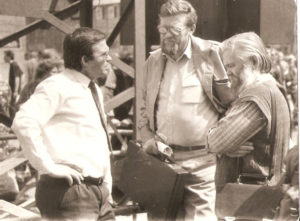

Именно Тарасенко соответствовал требованиям, выдвигаемым к участвующим в конкурсе архитекторам. К нему неоднократно выезжали в Москву Владимир Иванович Кулишов, заместители мэра Дмитрий Васильевич Миньков и Анатолий Александрович Кобелев, другие члены Рабочей группы, отслеживая этапы процесса, согласовывая или корректируя вопросы, принимая результат. Хочется вспомнить добрым словом членов Московского донского землячества и «Товарищества русских художников», они не только помогли с поисками архитектора, но и поддерживали приезжающих новочеркасцев, следили за процессом работы, после её завершения их представитель сопровождал отлитую скульптуру в Новочеркасск!

Появлялся в казачьей столице и сам Тарасенко вместе со своим консультантами, ростовчанином, специалистом по оружию, художником Анатолием Ефимовичем Зайцевым-Картавцевым или московским архитектором В.П. Ломакиным. Проходили многочисленные обсуждения различных рабочих моментов, а творческий тандем обязательно сопровождал видеооператор нашего «Пресс-центра» Николай Красников. Всё, что снимал Николай Петрович – события, происходящие в Новочеркасске или в Москве, на Мытищинском заводе, где отливался бронзовый Платов – видели новочеркасцы. Сам Тарасенко оказался человеком скромным и немногословным, но очень интересным. Он считал, как скульптору ему было важно попытаться не просто вылепить, а художественно воссоздать этот мощный характер атамана.

Памятник из бронзы памятник проходит сложный многодневный технологический процесс: работу в эскизе с пластилином, формовку в гипсе, отливку. Последней стадией является сварка отлитых частей, их чеканка и тонировка. Затем сдача статуи заказчику и монтаж на месте. Высота отлитого на Мытищинском заводе художественного литья монумента донскому атаману составила 3,2 метра.

Повторение пройденного

Когда в 50-е годы ХIХ донцы решили поставить своему атаману памятник, они, можно сказать, пустили шапку по кругу: издали подписные листы и стали собирать средства на монумент. По пройденному пути пошли и члены Платовского комитета в веке ХХ.

Поначалу, просвещая народ, во всех кинотеатрах города разместили макеты предлагаемых вариантов памятника. Люди голосовали, отдавая предпочтение одному их них. Отзывы вносили в специальные книги. После проведения опроса рабочая группа ещё более укрепилась в правильности своего решения. И объявила сбор добровольных пожертвований на обустройство монумента. Расчётный счёт был опубликован в городской газете «Знамя коммуны». Специальные урны для сбора средств установили в городском Универмаге и Музее истории донского казачества. Деньги поступали не только от новочеркасцев, но и жителей донского края, России и даже из Зарубежья.

Всего было собрано 130 тысяч рублей – немалые по тем временам деньги. Но народных денег вряд ли бы хватило на ведение всех устроительных работ и воссоздание памятника. На его отливку пошло 827 тысяч рублей. Постамент и макет памятника обошлись в 930 тысяч рублей. На миниатюрные подарочные копии членам Платовского комитета и сувениры ушло 140 тысяч рублей. Пять миллионов было выделено Вознесенскому кафедральному Собору на приведение в порядок усыпальниц знаменитых донцов и Соборной площади. Финансовые расходы и технические заботы взяла на себя администрация города во главе с мэром Николаем Ивановичем Присяжнюком. Его заместители Дмитрий Васильевич Миньков и Анатолий Александрович Кобелев достойно курировали весь процесс. По словам Анатолия Александровича, очень помогало в ускорении работы то, что постоянно возили сельхозпродукты и прочие донские вкусности. Всего на два дня праздничных дня потрачено 17млн.337 тысяч рублей.

Сыграли свою роль в этом ответственном деле новый руководитель областного департамента по культуре Валерий Андреевич Иванов (на завершающем этапе), Юрий Николаевич Солнышкин из общественной инспекции по реставрации памятников истории и культуры, ответственный секретарь городского отделения ВООПИиК Владимир Николаевич Конюхов, , главный архитектор города Борис Николаевич Агапов, главный художник Виктор Владимирович Чернов.

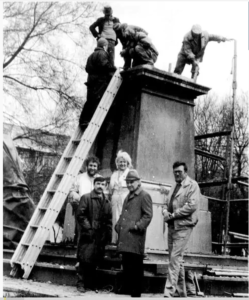

Возвращение Платова

Хорошо помню ноябрьские дни 1992 года, когда в Платовском сквере, у памятника Ленину, начались реставрационные работы. Руководил ими сам Тарасенко. Поскольку о деятельности Платовского комитета «пресс-центровцы» регулярно оповещали в «Событиях», то демонтаж памятника вождю мирового пролетариата горожане пропустить не могли. Для трудового дня в сквере было чрезвычайно многолюдно. Всё-таки момент исторический! Как трогательно смотрелись несколько веточек принесённой горшечной герани с малиновыми цветками, которые чья-то заботливая рука положила на постамент. Чужой постамент, который вождь мирового пролетариата занимал более полувека. Минувшее – наша история… Надо её уважать, принимая, какой бы они ни была…

Людской гомон умолк и слышен в тишине был только гул подъёмного крана…Поддетая скульптура поплыла сначала вверх, затем плавно покачиваясь в воздухе, опустилась на платформу грузовой машины с частично откинутыми бортами… Вытянутая вперёд рука вождя продолжала указывать путь… 14 ноября законный пьедестал был освобождён. Вопрос этот решили коллегиально и дипломатично. Памятник Владимиру Ильичу разместили на специально построенном для него постаменте у Дома культуры в микрорайоне Октябрьском…

Через пять месяцев, в апреле следующего года бронзовый Платов был привезён в город и установлен на своём законном месте. Тогда в одном из интервью на мой вопрос: «Какой момент был самым волнительным?» Александр Васильевич ответил: «Когда вновь отлитый памятник точно встал на свой пьедестал!».

Процедуру открытия монумента основателю города 16 мая 1993 года автор этих строк, видеоператор Александр Балабан и начальник телецентра училища связи Евгений Соколов снимали из второго от угла окна второго этажа гостиницы «Южной», выходящего на Платовский проспект. Мы оккупировали его уже с половины девятого, за пару часов до назначенного мероприятия. В соседнем окне разместились коллеги с 21-го канала. Ни мы, ни они не ошиблись, ибо нашествие представителей СМИ всех уровней поражало!

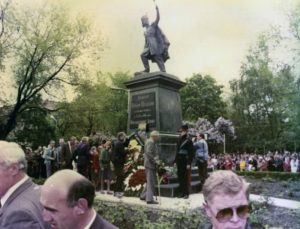

Было многолюдно и шумно на улицах столицы донского казачества. На площади яблоку негде было упасть! Выступающих было несколько, помню только нашего Николая Ивановича Присяжнюка. Когда он с помощниками снимал покрывало, оно слегка зацепилось, возможно, за кивер… Затем белый шёлк мягко заскользил вниз и в ореоле буйно расцветшей голубой сирени предстал пред всеми Матвей Иванович Платов!

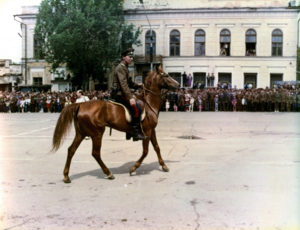

Он, как подобает победителю, принял парад казачьих войск, собравшихся со всей России. И строгим ликом военачальник и градостроитель взирал на происходящие торжества, будто недоумевая: чтобы так мощно и торжественно праздновать сегодня, надо было семь десятилетий назад низвергнуть его с законного пьедестала…

Фото взяты: из личного архива В.И. Кулишова, с сайта «Новочеркаскк.нет», из открытых источников, https://vk.com/wall-191669746_1986?z=photo-191669746_457240638%2Fwall-191669746_1986, https://yavarda.ru/tarasenko.html.